アミューズミュージアム×BORO

アート作品として、

消えゆく民具を伝承する。

消費社会前の日本を、世界視点で再考する。

今、伝統工芸の存続が大きな問題になっています。同じように後世へ伝えることが困難なものに、庶民の暮らしやそれを体現するような生活道具があげられます。布が貴重だった頃、世界各地でハギレを繋ぎ重ねてつくった衣類や布類。日本のそれはボロ(襤褸)と呼ばれ、日本人は恥ずかしいものと捉え表舞台に出ることがほとんどありませんでした。今は必要に迫られず、人々の記憶から薄れているボロ(襤褸)。それを当時の暮らしや人々の想いとともに伝えるミュージアムがあります。エンターテインメントの手法で、日本だけではなく海外の人々の心も揺さぶるあたたかなミュージアムについてご紹介します。

日本文化をエンターテインメントにしたい。

2009年、浅草に誕生したアミューズミュージアム。その運営母体は、これまで様々な形でエンターテインメントを発信してきたアミューズです。アミューズが培ってきたエンターテインメントを生かして、楽しみながら学べる施設をつくろう、外国人観光客に日本文化を発信するスペースをつくろうという想いから、日本でトップクラスの外国人観光客数を誇る浅草で”日本文化を発信する美術館”に挑戦する方針を固めます。

中央より少し左にある黒い看板が、アミューズミュージアムの所在地。浅草寺の境内を抜けるとすぐの位置にある。

中央より少し左にある黒い看板が、アミューズミュージアムの所在地。浅草寺の境内を抜けるとすぐの位置にある。

突然の呼び出しで、青森へ。

美術館をやりたいという気持ちはあるものの、展示作品が決まらない。そんななか、辰巳館長の想いを知るアミューズの大里会長から連絡があります。「青森に帰省しているんだけど、知人に教えてもらった人が本当におもしろいんだよ。地元の名士といわれているけど、変なものをたくさん集めている人でね。見せてもらったんだけど、それがすごくおもしろいんだ」。そう言って、その日のうちに辰巳館長を青森に呼び、民俗学者の田中忠三郎さん(以下、田中さん)と引き合わせます。

初めて見るボロ(襤褸)や膨大な知識と人間味あふれる田中さんの話。圧倒されながら後日詳細に調べてみると、海外でボロ(襤褸)は”BORO”と呼ばれアートと認識されていることがわかりました。また、田中さんの人柄や物に対する愛情、個人所蔵とは考え難い約3万点もの良質な民族民具のコレクション(うち786点が国の重要有形民俗文化財)にも魅力を感じ、これをメインで扱うことが決まります。

田中忠三郎(1993―2013年)

民俗学者・民俗民具研究家・

著述家・アミューズミュージアム名誉館長青森生まれ。20代の頃より、下北アイヌの調査や縄文遺跡の発掘を始める。その後、調査対象を民俗学の分野に広げ、江戸~昭和に至るまでの衣服や民具(生活用具)の収集・保存活動を行う。約3万点に及ぶコレクションは、その学術的価値だけでなく、「用の美」を体現した審美眼も高く評価され、映画「田園に死す」(監督:寺山修司)、「夢」(監督:黒澤明)への衣装提供も。所有する古書・近世文書のコレクションは1万点以上にも及ぶ。歴史学者だけでなく棟方志功や高橋竹山ら芸術家・文化人との交流も深い。1983年、紺綬褒章受章。

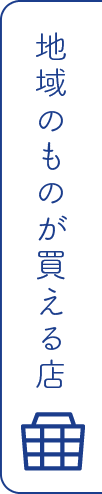

田中さんは縄文遺跡の発掘調査も行なっていた。遺物のあたりまで掘り進めると手袋も外し素手で掘り続けたため、発掘作業をしていた8年間は爪を切る必要がない程、常に爪が磨り減っていたという。

田中さんは縄文遺跡の発掘調査も行なっていた。遺物のあたりまで掘り進めると手袋も外し素手で掘り続けたため、発掘作業をしていた8年間は爪を切る必要がない程、常に爪が磨り減っていたという。

田中さんが収集した民具の数々。昔の青森に多く存在した木造家屋の煙出しから風が侵入するため、家族は大きな囲炉裏で肩を寄せあうように暖を取った。刺子半纏は、布を何枚も重ねてつくるため、水を十分含むことができ火消しの命を守った。

田中さんが収集した民具の数々。昔の青森に多く存在した木造家屋の煙出しから風が侵入するため、家族は大きな囲炉裏で肩を寄せあうように暖を取った。刺子半纏は、布を何枚も重ねてつくるため、水を十分含むことができ火消しの命を守った。

雨具と防寒具を兼ね備えた蓑(みの)。背中の部分を編み放し、雨の流れを工夫したものなど、随所に当時の人の知恵がつまっている。

雨具と防寒具を兼ね備えた蓑(みの)。背中の部分を編み放し、雨の流れを工夫したものなど、随所に当時の人の知恵がつまっている。

国内外で、異なる反応。

外国ではボロ(襤褸)は”BORO”と呼ばれて、アートとして捉えられている。それは、まったく計算されていない(ように見える)ハギレの配置が、現代アートのようなクールな印象を与えるからだという。見る人に日本の美の概念ともいえる“わびさび”を感じさせ、海外の方に日本が貧しくて布をツギハギしていたことを伝えるとまったく気づかなかったと驚くということだった。

このページのトップに掲載しているボロ(襤褸)の内側。防寒と補強をしつつも、おしゃれを楽しんでいる当時の人の姿がうかがえる。

このページのトップに掲載しているボロ(襤褸)の内側。防寒と補強をしつつも、おしゃれを楽しんでいる当時の人の姿がうかがえる。

ボド(またはボドコ)。青森で、麻布や木綿布を継ぎ足した敷布のこと。麦藁や枯れ草の上に敷いて寝るという以外に、お産にも使われた。何代にも渡って使い「あなたは決して独りではない。家族の絆があなたを守ってくれる」という想いとともに、この上でお産をしたという。

ボド(またはボドコ)。青森で、麻布や木綿布を継ぎ足した敷布のこと。麦藁や枯れ草の上に敷いて寝るという以外に、お産にも使われた。何代にも渡って使い「あなたは決して独りではない。家族の絆があなたを守ってくれる」という想いとともに、この上でお産をしたという。

青森のボロ(襤褸)と手仕事

寒さが厳しく布が貴重な青森では、防寒と補強を兼ねたボロ(襤褸)は生きるうえで非常に切実な衣類だった。本州最北端の青森は綿花が育たず、1742年(享保9年)に発令された「農家倹約分限令」によって、農民たちは木綿の着用が禁止され、代わりに使用していたのが寒さに強い麻。ただ、目の荒い麻布は冬には不向きのため、それをカバーするように小さなハギレを重ね、あたたかい衣類を完成させた。擦り減り破れるとツギハギし、着物として使えなくなると下着、敷物、雑巾、ハギレといったように大切に使い切った。

また、中央から遠く物を買うことが難しい地理的な要素から実用品は家族が念入りにつくっていたことや、雪の季節が長いことから家に閉じこもって長い時間を手仕事に費やしたため、青森の手仕事は非常に豊かといわれている。

手探りのミュージアムづくり。

実は、メインでキュレーションを担当する辰巳館長は美術館についてはまったくの素人だったという。そのため、青森市歴史民俗展示館「稽古館」(2006年1月閉館)で館長の経験もありボロ(襤褸)のコレクターでもある田中さんや複数のキュレーターにアドバイスをもらいながら、エンターテインメント畑で培った効果的な見せ方を積極的に取り入れていった。そうすることで、一般的な美術館とはひと味違う楽しさや人のぬくもりが感じられるチャレンジングな展示をつくり上げた。

なかでも悩んだのが、もともと人が使っていたものをショーケースに入れるべきなのか。当時のくらしや布のぬくもりは触らないとわからないのではないか、ということ。そのため、触れる展示に挑戦したいと考えていた。一方で、田中さんが自らの人生をかけて収集し、大切にしてきたことがありありと伝わってくるような保存状態の良いコレクション。恐る恐る希望を願い出たところ「触れないと、展示の意味がない」という田中さんの懐の深さを感じさせる言葉をもらい、ほぼすべての展示物に触われるようにしたという。

オープンから9年が経ち、盗難が一度もなく来館者もすごく大切にしてくれている。また、展示はBOROの近くに田中さんの自伝から抜粋した言葉を添え、当時の暮らしや人の気持ちを感じさせるものにしている。この言葉を読むと、田中さんが執念深く集めていたものは、家族のしあわせやよりよい社会生活をめざして努力し工夫してきた人々の想いなのだろうと想像してしまう。加えて、つくり手のことを想いながら大事に使った当時の人々の物との向き合い方を、語りかけるように教えてくれる。

服だけでなく、子供や大人向けの足袋も数多く展示してある。

服だけでなく、子供や大人向けの足袋も数多く展示してある。

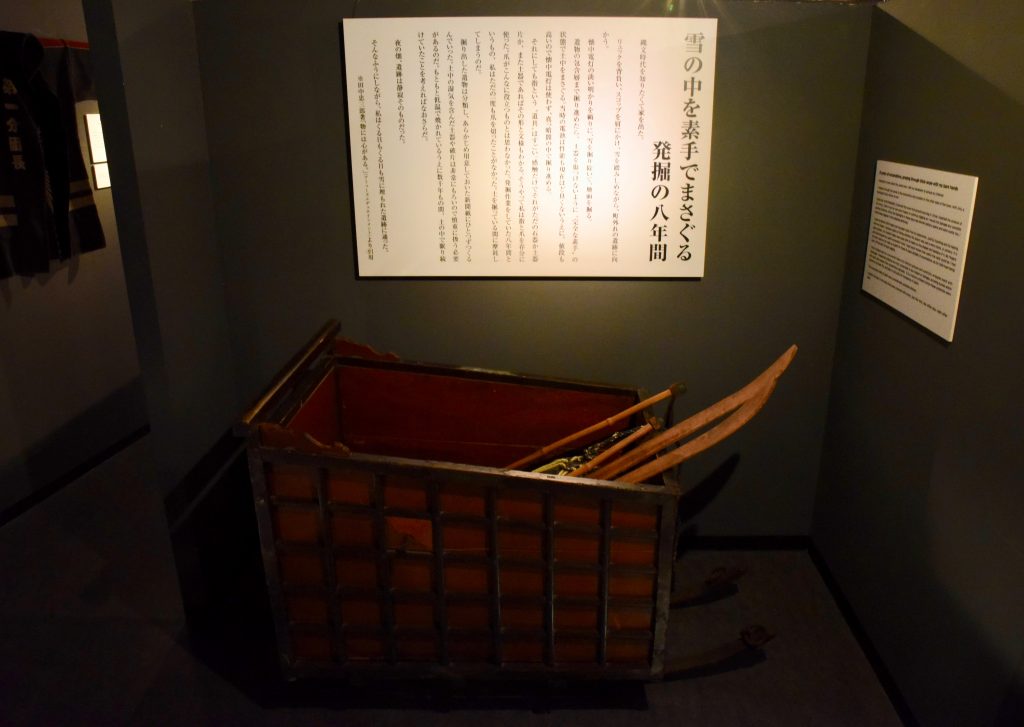

BOROと深く関わりがあるこぎん刺しの近くにレイアウトされた田中さんの言葉。

BOROと深く関わりがあるこぎん刺しの近くにレイアウトされた田中さんの言葉。

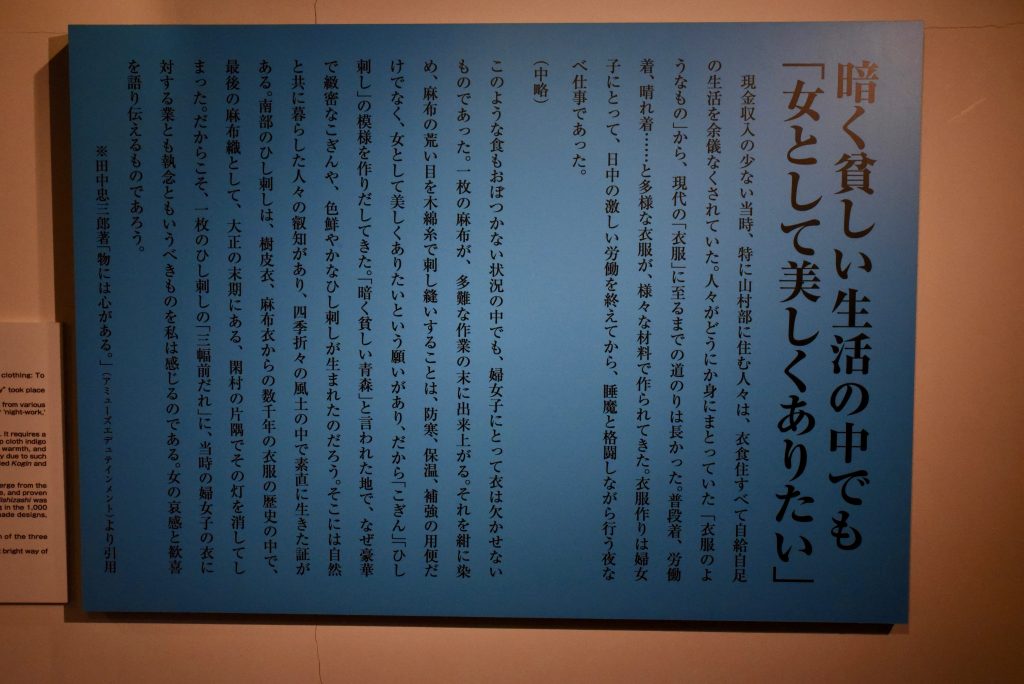

田中さんの自伝『物には心がある』(アミューズ エデュテインメント)。

田中さんの自伝『物には心がある』(アミューズ エデュテインメント)。

名もなき作り手の作品を展示する美術館。

ここのユニークなところは、他にもある。それは、職人がつくった工芸品でもなく、アーティストがつくった作品でもなければ、献上品でもない。どこにでもいる15歳くらいの少女やお母さんたちが家族や何代も先の子孫のためにつくり、ごくふつうの家族が毎日使ったもの。今では、その多くが捨てられ、消えてしまった生活道具。お母さんが子供のために手づくりした衣類などが、多数展示されているところだ。

着物の下に着る下着(腰巻)や大人用おむつなど。木綿が普及した大正時代のものは、麻布の下に木綿の絣を組み合わせている。女性の下着は、人に見せられないものとして始末されることが多く、調査・収集が大変だったという。

着物の下に着る下着(腰巻)や大人用おむつなど。木綿が普及した大正時代のものは、麻布の下に木綿の絣を組み合わせている。女性の下着は、人に見せられないものとして始末されることが多く、調査・収集が大変だったという。

ぼろぼろの布を裂いて布を織る裂織(さきおり)も展示してある。

ぼろぼろの布を裂いて布を織る裂織(さきおり)も展示してある。

肌着シャツ。内側にたくさんの布を重ねていることがわかるよう裏返して展示してある。袖口部分は、文字が書かれた布が使われている。商店で配られたものを使ったことがうかがえる。

肌着シャツ。内側にたくさんの布を重ねていることがわかるよう裏返して展示してある。袖口部分は、文字が書かれた布が使われている。商店で配られたものを使ったことがうかがえる。

ヴィンテージファッションのように、BOROを展示している。

ヴィンテージファッションのように、BOROを展示している。

もったいないより、おしゃれ心を。

当時の女性たちは、わずかに手に入ったハギレをどこに縫い付けたら可愛らしく着られるか、かっこよく着てくれるかと考えながら、ハギレを重ねていた。たとえば、着物の下にまとう腰巻は、歩いたときに裾からほんの少し見える。そのため、裾は地味な色ではなく、明るい色のハギレを重ね、可愛らしく見えるよう工夫した。様々な服に施される刺し子にも工夫がある。若者は紺の布地に白い糸だが、年配の方はすべて藍で染めるというシックな大人の着こなしを楽しんだという。

オープン当初は、1日わずか10人。

様々な工夫を凝らしオープンさせたミュージアムだが、はじめは1日10人ほどの来館だった。そのため、様々なジャンルの方に来てもらえるようレンタルギャラリーをつくり、若手の三味線の演奏会、お座敷ジャズ、演劇、慈善イベントなど様々な催し物を数多く行った。他にも、“東京・ミュージアムぐるっとパス※”に加盟したり、結婚式を挙げたこともあるという。

そのおかげか、東京スカイツリー開業1年前の2011年くらいから客足が安定。その後、急激に海外のお客様が増え、国内の中高年を中心とした布の愛好家にもその存在が浸透した。なかには「私もこんなパッチワークをつくっているのよ」とお客様の方から話しかけてくれるまでに愛される美術館に成長している。

※「東京・ミュージアム ぐるっとパス」は、東京都内の美術館や博物館などの入場券や割引券がつづられているミュージアムめぐりにお得なチケットブック。

一階にある和のセレクトショップ。観光地と美術館という二つの側面に応える品揃えにしている。外国語訳した専門書も多数取り揃えている。

一階にある和のセレクトショップ。観光地と美術館という二つの側面に応える品揃えにしている。外国語訳した専門書も多数取り揃えている。

アミューズミュージアム フロアガイド(2018年2月現在)

| フロア | 内容 |

|---|---|

| 1F | 和のセレクトショップ スタッフがセレクトした全国のアーティスト作品を展示販売。 |

| 2・3F | 第1展示室【常設展】BORO ツギハギだらけのぼろ布のアート性に注目したテキスタイルアート「BORO」を展示。 第2展示室【常設展】「民具倉庫」 第3展示室【常設展】「夢の跡」 第4展示室【特別展】 手仕事のギャラリー&マーケット |

| 4F | アーティストアトリエ 藍染工房と津軽三味線教室、筆ペン教室 |

| 5F | オフィスフロア |

| 6F | 浮世絵シアター 浮世絵を超精密デジタル映像で解説。 |

| 屋上 | 浅草展望デッキ スカイツリーと浅草寺が一望できる。 |

国内外のハイブランドのコレクションに。

さらに客足が増えたのは、ルイ・ヴィトン(2013年)、アルチュザラ(2014年)、コムデギャルソン(2015年)といった世界的に人気のあるブランドがBOROをテーマにしたコレクションを次々に発表したことによる。2013年から、海外の方や学生が爆発的に増え、来館者がSNSにアップしてくれることで、さらに来館者アップにつながった。

また、神戸ファッション美術館から声がかかり、2016年には展示の企画協力を行なった。BOROの展示とともに、新進気鋭の日本のファッションブランドであるkeisuke kanda(神田恵介)、matohu(堀畑裕之、関口真希子)、writtenafterwards(山縣良和)がBOROに着想を得た作品を展示し、さらにファンの裾野を広げることに成功している。

世界中に広がる、口コミ。

今では、フランスやイギリス、オーストラリア、韓国やアラブ圏といった様々な国から、デザイナー、布の愛好家、ファッション関係者、アーティスト、アート系やファッション系の学生など幅広い人たちがやってくるように。ヨーロッパ圏からはBORO目当てで浅草にやってくる観光客も多数いる。キルトフェスティバル(東京国際展示場)開催時は、いつも以上に世界中から多くの方が訪れた。根強い支持者も増え、オーストラリア在住の日本人が布のワークショップで紹介してくれたり、女子美術大学の教授が来館をカリキュラムに組み込んでくれたりもしている。

BOROの世界ツアーを。

2019年に10周年を迎えるアミューズミュージアム。今後は、BOROを世界各地に展示をしたいと考えているという。特に狙っているエリアは、ファッションの最先端であるヨーロッパ。まずは、海外でBOROを使った作品を発表しているアーティストやファッションデザイナーたちと同志になり、BOROの魅力を発信していきたいと画策している。

これまでアーティストを発掘して多くの人に感動を与えてきたアミューズだからこそ、消えゆく日本の生活道具をアートまで昇華させ世界中の人に魅力を伝えることができたのかもしれない。

ドンジャ。青森南部の農山村では、冬になると家族みんなで裸になってドンジャに包まり眠った。布と布の間に麻屑が入っており14kgほどの重さがある。

ドンジャ。青森南部の農山村では、冬になると家族みんなで裸になってドンジャに包まり眠った。布と布の間に麻屑が入っており14kgほどの重さがある。

【参考文献】

田中忠三郎(2009-2017)『物には心がある』アミューズ エデュテインメント

柳宗理(2015) 『手仕事の日本』講談社学術文庫

大島暁雄・佐藤良博・松崎憲三・宮内正勝・宮田登(1983-1994) 『図説 民俗探報事典』山川出版社

【参考サイト】

アミューズミュージアム